- �g�b�v

- �g���R

- ���_��

- �e������

- �}�C�i���o-

- �s�o�o

- ��E�ږ�

- �����s��

- �����o�u������Ɓ@�V���

- �����

- �D�����p

- �h�C�c�@�܂Ƃ�

- �x�@�@�܂Ƃ�

- �i���܂Ƃ�

- ���p�E�G�� �X�V�Ȃ�

- ���쎵���@�X�V�Ȃ�

- 4.1�ā@�܂Ƃ�

- �͑D�Ƃ̏Փˎ��̂܂Ƃ�

- �A���e�C�q�|���V���|�Y�@�܂Ƃ�

- ���U�@�܂Ƃ�

- ���b�g�̂��߂̊C�̉w�E���n�@�@�܂Ƃ�

- �ېV�p���@�܂Ƃ�

- �����N�\

- �}�O�c�}

- ��{���n�@�܂Ƃ�

- �����W��܂Ƃ�

- �����|�B�ˁ@�܂Ƃ�

- �����J���@�܂Ƃ�

- �k���̓y�@�܂Ƃ�

- �؍��E���N

- �f�v���@�@�܂Ƃ�

- �k���N���@�܂Ƃ�

- �Êy

- �Êy��

- �͂�߁@�́@�V�o�b�n�S�W

- �W�����E�_�E�����h�S�W

- �n�C�����b�q�E�V���b�c�S�W

- �R�~���G�����@�܂Ƃ�

- �R���@�Ɓ@������

- ���|�E�����s�܂Ƃ�

- �����e���F���f�C�S�W

- �q�~�U��

- �����m�푈�@�܂Ƃ�

- ���F�l�c�C�A�̉��y

- �w���f���S�W

- �A�g�L���\���@�܂Ƃ�

- �C���O�E���㐅�R�@�܂Ƃ�

- ��������

- ���b�g���q�܂Ƃ�

- �l�����̓�

- ���͗��@�܂Ƃ�

- �M���V���l�̕���@�܂Ƃ�

- ���b�g�Ƌ������@�܂Ƃ�

- �n�ӑy���@�܂Ƃ�

- �X�u�БD�@�܂Ƃ�

- �E�N���C�i�푈�Ɛ�P�܂Ƃ�

- ���b�g�@��m���f�@�܂Ƃ�

�͂��

�����̑D������u���O�@�܂Ƃ�

���㐅�R�E�C���O

�]���Ɖ�����

���㒃�P�R��

�U���ƒ��P�R��

�n�_��

������

������Ɠ����ʍK

�����E�T�R��

�����U���E�����

���

���V��

���㐅�R

�A��

���㗈���C��

���O�{���E�}��

���㕐�g

���R��

�^�瓇

�}����

�l����

�C���O�E���㐅�R�@�܂Ƃ�

�@���˓��ɂ��鑺�㐅�R�₻�̏���܂Ƃ߂Ă݂܂����B

�@�@���͖K�ꂽ�|�\�����̊C����A�@�@�Ԋې����͏�ʒu

�@�@���㒃�P�R��

�@�A�@������

�@�B�@�]���

�@�C�@�n�_��

�@�D�@�؏�

�@�E�@�A��

�@�@�@�����

�@�G�@�U���

�@�H�@���P�R��

�@�I�@���

�@�J�@�\����

�@�K�@������

�@�L�@������

�@�M�@�����

�@�N�@����

�@�O�@�T�R��

�@�P�@���V��

�@�@�@�@�@2022-1-6

�@�@�@�@���㐅�R�E�C���O

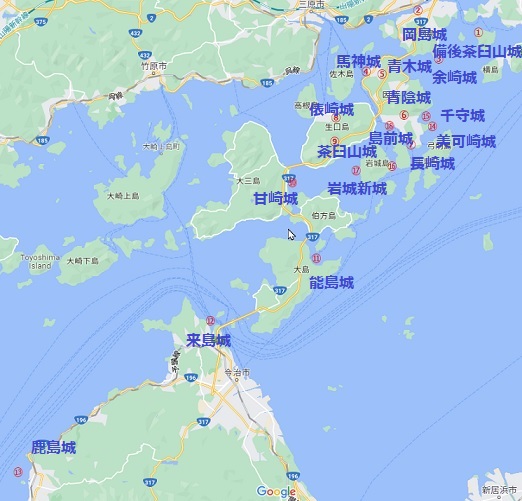

�@�@���㐅�R�����قƈ������㐅�R��E�����قɍs���Ă��܂����B�@���㐅�R�͂ЂƂł���ƌ�����Ă��܂������A�F������A��������A���������3�ɕ������܂��B

�@���}�̂悤�Ɍ|�\�����͍L���c���Ȃ̂ŁA���˓���}���邽�߂ɂ́A�n���I�ɂ�3�ɕ����ꂽ�̂ł��傤�B

�@�@

�@�@�@

�@�@���㎁�͐M�Z�̑���S����Ƃ������̂̂悤�ł����A�Â��͏������蔻�����܂���B

����`����3�l�̑��q������A���j�`���i��[�j��\���ɁA��j�����i�g�[�j�������ɁA�O�j�����i�g�L�j�𗈓��ɒu�����B

�@�퍑����ɂȂ��āA�����͖ї��ɂ��A�����͉͖쎁�̒����̐��R�ɂȂ�A�F�����㕐�g�͕��E�����Ɨ��������݂ł������B�ї����A�̌����̍���ɉ���蓩�����R��j��B

���̌�͖ї����痣��铮�������������A1574�N�ї��ɍ~�����B�@�M���Ƃ̖ؒÐ���C��ő��q�̑��㌳�g���w�����ď��������B�@��������ʑ��͏G�g�ɍ~��A�������𖼏��B

�@�F������e�q�͏G�g�ɍ~��������������U���������Ƃ��G�g�ɍ��܂�ēV�������ɑދ��𖽂���ꂽ�B�V��16�N�ɂ͊C���֎~�߂��������A�C�������͂Ȃ��Ȃ�B

�@�@�@�@�@�@�@2016-7-30

�@�@�@�@������Ɠ����ʍK

�@���������b�g�ŖK�˂��܂ɂ́A������ɂ͎c�O�ɂ��s�����Ƃ��ł��܂���ł����B

���R�x�]�ɂ��₢����邱�ƂɂȂ�A������ɍs���Ă��܂����B

�@������Ŋ��������ʍK�E�Ƃ����݂��䂫�E1557-1594�̎�����T�ς��Ă݂悤�B����C����3�̂������㗈���C���͌Â�����͖쎁�ɑ����Ă������A�G�g�̒����U�߂̍ۂɏG�g�̒����ɂ�肻��ɏ]�����B����ŁA�͖쎁�͖ї����Ƌ��ɗ������㎁���U�߂āA����ʑ��͗������E���ďG�g�̂��Ƃɓ��ꂽ�B�Z�ł������������䂦�ɒ��j�̒ʑ��ɏ����������ʍK�͂��̎�������Ă���ʂ����B�ї����ƏG�g���a�c�������Ƃ���e�F�����B�G�g�̎l���U�߂ł͐�����ʂ����B���N�̖��Ŏ��S����B

�@���㐅�R�̐킢�̐}

�@������Ձ@���ɗ\�k���s����

�@������@�ē�

�@�����ʑ��@�ё�

�@�킸���ɐΊ_���c��Ƃ��낪���邾���ł��B��s���Q�̒i�������Ȃ��̂ł��B�ł��}�s�ȊR�Ő��邱�̏�͗��Ƃ��̂ɍ���ł��낤�Ǝv���܂��B��˂��K������͂��ł����A��������܂���ł����B����ȏ����Ŋ撣�����������͂����������̂ł��B

�@���͖쐶�̎����܂����ɖڂɂ��邱�Ƃ��ł���݂̂ł��B

�@�Q�̒i�@�@����������Ă��܂�

�@�c���Ă���Ί_���H

���̗��j���Â��_���c�@�����̓��ɗ�����蒭�߂���┯�������Ƃ�����̓`�����c���Ă��܂��B

�@�_���c�@�̌�쌩�����̊ށ@�����Č���Ƒf���炵�����˓��C��

�@�@�@�@�@�@�@2016-12-8

�@�@�@�@�T�R��E��铇

�@

�@��锪���{�����ƊK�i

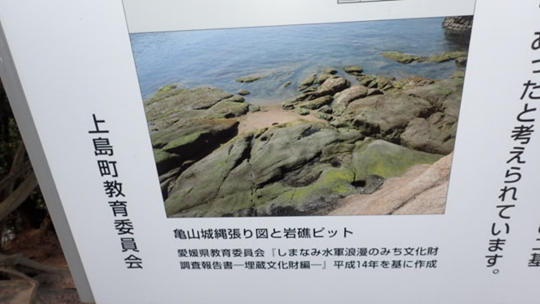

�@���Q���㓇����铇�ɋT�R��͂���܂��B�@�����R�N�i�P�R�X�Q�N�j����C���h�g�ɂ��z���ꂽ�Ƃ�����B����C���̏�Ƃ������͍Ԃł���B�{�f�ɂ͌��݂͊�锪���{�������k�ɂ���Q�̊f�Ƃō\������Ă����B

���݂͗�������_�ЂɎ���K�i���ݒu����Ă��邪�A�̂͏�̎����o���Ă����o��H�Ŗ{�f�ɒB�����Ǝv����B�}�ȊR�����̓��ŊC������̍U���͓���B��̕@�ɂ͑D���Ȃ��Y�����̂����Ă���Ƃ����B���������������B�@�܂����Ï�E�x��Ƃ̊Ԃɂ͑D�B�����������Ƃ������A���݂͖��ߗ��Ă���ė��n�ɂȂ��Ă���B��铇�Ɛԕ䍪���Ƃ̋������H�ɂ���B�߂��݂̊Ɋ��Ï�Ƃ����x�邪����Ƃ��������������̂ʼnƂ������Ă��Ċm���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����ψ���ŕ����Ă݂������m�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�Y���E�s�b�g

�@�{�f���Ί݂̐ԕ䍪����]��

�o��H

�@��铇�ɂ͍q�s���Ď����鑺��C���̏邪���̕@�〈�ʂ��̂悢���R�ɂ������悤�����A�\�����ꂽ�Ŕ������̂��������܂���ł����B

�@�@�@�@2017-12-29

�@�@�@�@�@�@�}����@�@�@

�@�@

�@���˓��ɂ���u����v�ɂ悭����Ⴞ���A���c�⊱��ɏ�̐ނȂǂ����p����Ă��܂����B���̗�̂ЂƂ��}����ł���B�@�}����̖��̂��g��ꂸ�Ɂu�Ï�R�v�Ƃ��Ă���B

�@�����֍s���ɂ́A�傫�ȃX�|�p�|�̗��ɂ���R����o���Ă����B�@�}����ՁE�Ï�R�������߂����B�@�ӂ��ƂɊ��艥�i�����ӂ����j�̕悪�������B�@�@��ɏ�����Ă��閼���番����Ȃ��̂ŁA�m��ׂĂ݂�B�@�����̊�����E�̐l�E���w�҂ł���B�@�ނ̉̓��L�ɂ̓y���|���q�̂悤�����ڂ����q�ׂ��Ă���B�@�ׂ̕��R�˂������̕���̑�V�������O�̒n�ł��邱�Ƃ���A����ȓc�ɂɂ��y���|���q�̏����ł����̂�������܂���B

�@�}�����1556-1558�ɔ\�����㐅�R�̈ꑰ�A���㗲�d���z��B�փP�������ɉƍN�̏��̂ƂȂ�B1616�r�c�����炪����B1619�ɔ������R��Ɉڂ�p��ƂȂ�B

�@�@���㐅�R�E�C���O

�@http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-264

�@�@�Ï�R�E�}��������@�@�ē��}

�@���艥�i�����ӂ����j�E�����i�����܂��݂��j1786-1861�̕�@�@�@

�@���̂悤�ȓ����o���Ă��ĎԂł��s����

�@

�@�Ί_��������

�@�@�����͕���ɐ��n����Ă��āA�@��Ƃ̊W�͕s���@�@�{�ۂƎv���邪�B

�@�@���߂Č���

�@�@�@2020-7-28

�@�@�@�@�@�l�����@�i�ɂ�݂傤�����j

�@���b�g�ŗ^�����ĖK�����B�����͍��ł͐��ˑ勴�ʼnˋ�����{�l���Ȃ����Ă��܂��B���̋������̂悤�ȏ����ȗ^���ł��B�k���ň������B�u�l���i�ɂ�݂傤�j�v�̐Δ�������܂����B��������������̂͂���܂���B�u�l���v�Ƃ͉��ł��傤�B

�@�^���l���̔�

�@���O�@�@�ԓ_�́u�l�����v�̂������Y�X

�@���O�Δԏ�

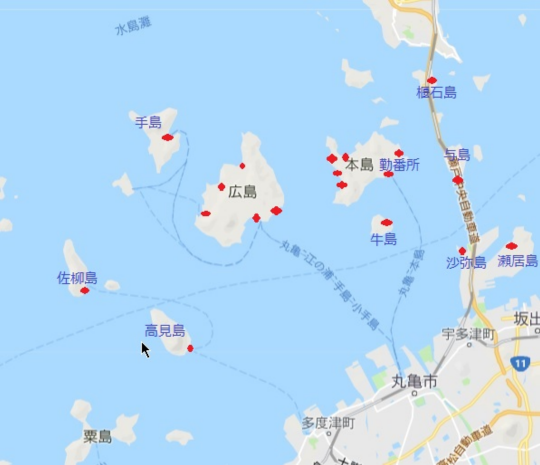

�@���O�����͖{���A�L���A�^���A�蓇�A�������A�������A�����A�C�Γ� �A���듇�A�������Ȃǂ���Ȃ�B���݂͖��ߗ��Ă��č�o�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��铇������B�@�����͐��˓���ʂ̗v�̒n�ł���䂦�A�Â����牖�O�C���̒n�ł������B�@�G�g�̎���ɂȂ��Ď��^�����āA�d�ł�Ə�����A���V�̊C��A���`�������B���얋�{�ɂ����������ꂽ�B�@�l�l�̔N���݂��������������B�����͉��O�Δԏ��ōs��ꂽ�B�@�u�l���v�͂Ȃ��݂��������喼�A�����A�l���Ƒ������Ƃł���̂�������B�@�l���͂P�Q�T�O����̗L���A�U�T�O�l�̉��Ö��̂��̂��ĂԁB�l���͌l�ɗ^����ꂽ���̂ł��邪�A���Ɠ��l�Ɏ�舵��ꂽ�B

�@�N��̕�

�@�k�n�ʐς͋����č�͏����Ŕ���ł������B�@�܂��A�t�߂̋��ƌ��������ꂽ���A���Ƃɏ]��������̂͏��Ȃ������B�@�쑺�����̐����q�H�i�P�U�V�Q�N�j�̊J��ɂ�艖�O�O�͈��ɂ��̗A����S���ɐ��������A�u�̉ԉ��v�̍��c���Õ��̂悤�ȉ��D�≮�ɉ�����ĉ��D�Ƃ͐��ނ��Ă������B�������D��H�̋Z�p���D�G�ł������̂ł��̌�͑�H�ƁE�D���n���ɂȂ��Ă����B�D�ꂽ���D�\�͈͂ێ�����āA�����ɂ͙��Պۂ̑D���̑唼���߂�B�u�l�����v�͖����܂ő������B���O�̓��X�͎���ɖY����ĉߑa�̓��ɂȂ�B

�@�e���r�̊Ӓ�ԑg�ŁA���Ƃ̑q�ɂɑޑ�����Ă������̂��A�u��t�v�̌{�̊G�ł������̂����ڂ��ꂽ�B�����̔ɉh�����̂��B

�@�@�@�@2018-1-10

�@�@

�@�@�@�@�@�@�����U��

�@

�@ �����}�b�v

�@�����͖{�l�A�����E���܂Ȃ݊C���̂Ȃ��ɂ�������Ɛ������ɂȂ��铇�ł��B���D�Ƃ�����ȓ��ł�����B�@�ȑO�Ɉ������R��֍s���܂����B����͒����������b�g�̕��i�̎��ɋ|��C�̉w�������֍s���B

�@�����͋|��������y���܂ō������̘A���D�ɏ��B�y���ʼn��D���āA�|��ɂ̓z-���Z���^�|���Ȃ��̂ň������|���܂Ń^�N�V�|�ōs���B�����ōH����w�������B�@�������y�����O���s�̕ʉ�Ђ̑D�ւ�����A��D���ēr���̏d��ʼn��D�����B�@������������}���|�i�ւ͓k���ɂȂ�B�r���̖��Ƃ͓Ɠ��ȍ��ō����̃��U�Ȃ̂��y�����̓h�肱�߂̑������������̓y�n�����̂��̂Ȃ̂��Ǝv����B

�@�d��̖��Ƃ���1

�@�d��̖��Ƃ���2

�@

�@�u���z���Ď��̓���]�܂ŕ����̂����A�r���̋u��ɂ͏����e��������悤�ŁA���̓�����̊Ŕ��������B�����ł̓L���`���|�̓��Ȃ̂ł��낤���B�@�u���������Ƃ���ɃR�|�v�̓X������A�ٓ��Ɛ����w���B���̒��ł��̎�̓X���݂���̂͒������̂ŁA����Ȃ�̐l��������̂ł��傤�B�@�قǂȂ��؏�Ղ̈ē����������B�@�����߂��Ɉ����}���|�i�����蕔�i���������ꍏ������������G���W���Ɏ����ďo�`�������̂ŏ�Ղ֍s���̂͒f�O�����B

�@�؏�Ձ@�C��50.6��

�@�d��܂ŗ��������A��A�y���܂ł̏�D���Ԃ������̂ŁA�o�X�ւɂ��ēy���܂ŋA�����B�@���̏킾����ʂ̏�芷���҂����Ԃ������A���x�͋|��̑D�ւ�҂ԂɁA�D��ɗ������o���u�֘A�̗p�i���B�@���̌����Ƀz�e��������A�����͑��㐅�R�̒����Ղł��B�@���傤�ǒ����Ń����`������Ă���2800�~��Ƃ̂��ƁB�@���i��ɂ������|����������A���s�����Ǝ��ނ��܂����B

�����@�@�C���璭�߂�

�@�����

�@�@�C����͌����肪�d�v�ŁA�D���̓��Â���ɊĎ�����K�v������B�]���A�����E���H�̘e�ɂ͏�Ղ����邱�ƂɂȂ�A����͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�r�_�R��A���O��A�R���R��A�V�_�R��ȂLj����ɂ͑�����E�Ԃ�����悤�ł��B�|��ɗ���������ۂɂ͎��]�ԂŌ��ĕ��������Ǝv���Ă���܂��B

�@�@�@�@2019-7-24

�@�@�@�@�@�^�瓇

�@

�@���Γ����獂���D�ɏ��^�瓇�֍s���Ă����B�@�^���ƃ��b�g�┑�n��T��ړI�ł������B

�@�^�瓇�E�{�Y�`�̎V���őD���~��āA�C�݉����̓�����R���ʂɌ������B�@�r���œ����G�v�������������n������𐔂����Ō��������B�M�̌�������������悤���B�Â��ȘȂ܂��ŎԂ�l�ɉ���Ƃ͏��Ȃ��B�@���ʑD���Ɗ�؍`�Ɋ�`����ւ�����B

�@�@�}�������@�@���Γ�����^�瓇�q�H�@�@�i�}���|�����|���Γ��|�k�ؓ��|�^�瓇�j

�@�^�瓇�ē��}

�@�^�瓇�{�Y�`�@�����A���D����@�@�����̎V��

�@�@���[�̂��n������

�@��؍`�@���ʘA���D�ԎV��

�@�s���̈ڏZ�҂����Ă�ꂽ�̂��A�f�b�L�̂���V�����^�Ƃ̏Z���ɏ�R�ւ̓���q�˂�B���̉��݂̂���o���čs����Ƌ����Ă��炤�B

�@���̓����x�z������������R���Ƃ���A�܂��B���̖��O�ɂ��Ȃ����^�玁�̂��悾�Ƃ����ܗւ̓�������B

�@�^�瓇�ڏZ�ē��T�C�g

�@https://manabeshima.life/

�@�@�ܗւ̐Γ��Q�@�@�^�玁�̕�ƌ�����@�@

�@�������瓹�Ȃ�̓���o���Ă����Ɣ��̂������ɖ������݁A�A��邩�Əł��Ă��܂��B�@�@���Ƃ������Ԃ��Ă�������ɉ�A���������Ă��炢�܂����B�@���炭���Ĉē�������B

�@��R�ē���

�@����ɓo���Ă����ƁA�V�����͑��ɕ����Č����������Ȃ��B�@�A���D�ؕ������ɗp�ӂ���Ă��������Ă����̂ŁA���J�p�Ɏ����Ă��������Ə����������ō��������킯?�����������O�i����B����Ƃ̎v���Œ������Ƃ���͖����m��ʂ��悾�����B�����������ԈႦ���炵���B�@�@��R�W�]��i������R��j�f�O���Ă��ǂ�H�ڂɂȂ����B�@��������V������쉺���Ĕ����^�����K�˂����ł��������A������s�����Ƃ��ł��Ȃ������B

�@��ŘA���D�̊W�҂ɂ��̂��Ƃ�b���Đq�˂��Ƃ���A�N��1��قǗV�����̑���������{���邪�A���̂���1�������炢�ő��������Ă��Č��̖؈���ɂȂ�̂��������B

�@���ɉB�ꂽ�V����

�@�{�Y�̘A���D��D���ɂ��ǂ�A��̕ւ܂�1���Ԃقǂ������̂ŋ߂��̊X���݂����w�����B�@�^�玁�̖{��͋n�ɂȂ��Ă��ė��ĎD������݂̂ł���ƕ����A���Ƃ̐^����K���B�@�z���g�m�L������ɂ���܂��B

�@�^��@�@���w��o�^�������@�@���݂͋��Z���Ă��Ȃ�

�@�z���g�m�L�@

�@�@�z���g�m�L�́A�M�с`���M�ѐ��̏���ŁA�g�����C�݉����Ɏ������Ă��܂��B

�z���g�Ƃ̓|���g�K���̈Ӗ��ŁA�́A�ʎ��̌`���I���[�u�Ɏ��Ă��邽�߂Ɍ�F����A���t����ꂽ�Ăі��Ƃ�����������܂��B�@

�@�@�X����

�@�@�@�@�@�@ ����@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̃����T���~�V�F��

�@�@

�@�@��O���̓��[�̌Ï铇�Ƃ����܂��Ƃɏ��������ɊÍ��͂���܂��B�@�~�J�̉J�̂Ȃ��ł��̑Ί݂ɍs���A����Ƃ��������n���̐l�ɏ��݊m�F�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�͓̂��͐Ί_�ň͂܂�Ă����̂������ł��B�@�����ɂȂ��ĉ��c������ɂȂ�A����ɂ��̐��g���Ă��܂����B�@���������䂦�ɗR��������Ȃ���Ή߂��Ă��܂������ł��B��O���̊C�̉w�Œm�荇�����n�����b�g�}���ɕ����Ă����̂�����Ɋm�������������������Ȃ�..�Ƃ������Ƃ���ł��B

�@�A�}�͊C�l�i�C���m�j���T�L�͖h�l�̈ӁB�@�A�}�������܂��ڂ���C���ʂ̖����ɂȂ�A���㐅�R�̋��_�ƂȂ�B�G�g���e��������Ɠ������Ղ����C���đ���ƂȂ����B1608�N���Ղ̈ڕ��ɂ��p��ƂȂ�B

�@�@

�@�@�Ï铇�@�Í��

�@�@

�@�@�咪�̂Ƃ��������ƂȂ�

�@�@

�@�@�ē���

�@�@�߂��̗��̉w����ό��D�Ō�����͗l�B�@���b�g�ł͐��[���čs�����Ƃ��ł��܂���B�@�����q�s�����Ƃ��C����茩�邱�Ƃ��ł��܂����B

�@���{�̃����T���~�V�F���ł���̂ɂ��������Ȃ���Y�ł��B�j���ɏƂ炵�ĕ������Ăق������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@2016-8-

�@�@�@�@�@�@���V���@�@�@�Í��̎x��

�@�@�Í��Ɗ��V��Ƃŕ@�I���˂������S�̐��H��}�����܂��B

�@�P��O���Ɛ��n���̐��H

�@2.�@��铇�Ɛ������̐��H

�@3.�@��铇�ƐԉH�����̐��H

�@4.�@�Ôg���Ɣ������̐��H

�@����C���̍Ԃ͗v���ɑ������݂��܂��������̂ЂƂł��B

�@�@�������Ղ��Í������������̂����A���������������Ƃ����]���͎c���Ă��Ȃ��B���̊�铇�̔��Ί݂ɂ͋T�R�邪����B

�@���V��@�@���̕@�̂悤�ȂƂ���ɂ͏�Ղ�����

�@���V�邩��Í���]��

�@�@�@�@2018-1-3

�@�@���R��@�@���O�{���}��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���O�C���̏�

�@�@

�@�@���O�C���̖{���n�}���ɓ��R�邪����܂����B�@��������ʍs����D���������Ēʍs�����҂��ł������Ƃł��傤�B�@�x�����̖����D�͊}���ɒu���Ă����D�ŋ}�P���Đωׂ���Ƃ��F�E���ɂ����Ƃ������Ƃł��B

�@�C���Ƃ����ƁA�ŋ߂̃\�}���A�C���͐l�����Ƃ��Đg�����ی���Ђ��点���߂���̂ɂȂ�܂������A�J���u�̊C���̂悤�ɏP���Đωׂ�D���X�^�C�����C���|�W�Ƃ��Ă����Ă��܂��B

�@���{�̊C����1���قǂ̑�����Ƃ��Ďx�����ΐ���ē������Ă��炦��X�^�C���ŁA�J���u�̃C���|�W�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�����Ă݂�Ȃ�A���Q�ی���Ђ̂悤�Ȃ��̂ł��B�@�k�n�̏��Ȃ����ł͂��̂悤�Ȑ��Ƃ��K�R�I�ɋN�������̂ł��傤�B

�@�{���̖k���[�ɂ���A����40���A�������Ղ��c���Ă���Ƃ������m�F�ł��܂���ł����B�V���̍��ɂ͎]��V����十�쎁�̉��A���c���\�Y�����O��̂��ċ����z�������A���\�䕔�Ƃ̐킢�ɔs��ė��邵���B

�@

�@�@��@����

�@�@

�@

�@�y�ۂ���

�@�y�ۂ����@�@

�@�@�قƂ�ǖK���l�������A�}���̊X���ݕۑ��n����������ƂɁA�t�F���|�̏o�锑�`�ɋA��ۂɎR�ɓo��A�V�����Ƃ��Ă̐ݔ�������܂��̂ŁA�K�ꂽ��ǂ��ł��傤�B

�@�@�@�@�@�@2016-8-15

�@�@�@�@���㐅�R�E�C���O

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �F����@�@�F�����㐅�R�������@�@

�@�@

�@�@�{�E�̐��˂͑哇�Ɣ������̊Ԃ̋������H�E���˂łP�O�m�b�g�ɂ̂ڂ钪��������܂��B

���݂̊C�}�߂Ă��Ïʂ��Ƃ���ǂ���ɂ���A�ƂĂ������ɂ������F����ɂ̓��b�g�ł͐ڋ߂ł��܂���B�@���|�^�|�{�|�g�̂Ȃ��̂ł͓�U�s���̂���ł������ł��傤�B�@�ł��T�C�Y�I�ɂ͑傫�Ȃ��̂ł͂���܂���B

�@�@

�@�@�F�����R��

�@�@�߂��̑哇�ɑ��㐅�R�����ق�����܂��B��O���{�Y���獡���s���̋}�s�o�X�ɏ���ē����o�X�ɏ�芷���čs���Ă��܂����B

�@�@

�@�@���㐅�R������

�@�@�\�������Ɣ����ً߂�����F���ɏ㗤����ό��D������܂��B�ʏ�͒����̌��̂悤�ł��B

�@�F�����㐅�R�͒��j�������������������čő�̊C���O�ł������B�@�ї����̐����̌_�@�ƂȂ��������̐킢�ő傫�ȍv���������B�@�܂��A�M���Ƃ́A�ΎR�{�莛�ɕ��Ƃ��^�ԁA�ؒÐ���̊C��ŁA�ї��ɗ^���ď������܂����B�@�������@�G�g�ɑa�܂�ĒǕ����ꂽ�B

�@�@

�@�@

�@�@�J�̌F���@�������ɂ��܂Ȃ݊C���̔����哇����������

�@�@

�@�������Ɍ������t�F���|���猩���@�F��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@2016-8-4

�@�@�@ �@�A��@�@�������㐅�R��i�j���فj�@�@�@

�@�@

�@�@�|�퓇��������y���ɍ����D�œn��A������o�X�ɂĈ������㐅�R��ɍs���܂����B

�@�����ɂ�����̂悤�ȍ��ł����A���͂��������قŌ��͉ƘV�̉��~���������Ƃ���A�ӂ��Ƃɂ͂��������葺�㐅�R�̕�ŕ�n������܂��B

�@�@

�@�������㐅�R��E�j����

�@�@

�@�@�@

�@�@���㐅�R�̕�n

�@�@�{���̂���͐e��Ƃ����A�����őD��������A���݂͗��n�ł����ߋ��ɂ͊C�����肱�ݑD�B���ɂȂ��Ă��āA�Њ���̎w���̂��Əo�w�����Ƃ̊و��̐������܂����B

�@�@

�@�@������n��ɂ������e��

�@����g�[�͈������㎁�̂U�㓖��ŁA���̎��ォ��ї����ɋ߂�����ł���A�����̐킢�ʼn������đ傢�ɖї����ɍv�������B�����쐅�R�Ƌ��ɑ�F�R�Ɛ킢�A�M���Ƃ̖ؒÐ���̊C��ŏ��������B�փP���Ŗї����R�O���ɏk�����ꂽ�̂łP�W�O�O�i�Q�W�O�O�H�j�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�@�@

�@

�@�@�@�@����g�[�@��U��������㓖��

�@�@�@�@�@2016-8-9

�@�@�@�A��

�@2021�N�H���q�ŖK�ꂽ��i�Ԏ��j

�@��������C���͒����A�]���A�؏�A�A��Ƌ�����ڂ����B�@���̂��ׂĂ𐔉�ɓn���ĖK�˂����A����ł��������邱�Ƃ��ł����B�@�A��ȊO�͂��ׂẮA�C�����Ɍ��C��ŋ߂��̑D�B���ɏP���D��u���āA���ł��ڕW�Ɍ����ďo���ŗ����B�A��͎R��ł���������Ȃ��B�����͊C���̒n�ʂ��m�������̂ŁA���܂ł̏闧�n�ƈ�����̂ł��낤�B�@�{�ۂ��璭�߂�ƕ�����̂����A�߂��̓��X�Ƃ��̐��˂���������͌��ʂ���B��������o�����߂┭�����A�T�����g�p���Ďw�������̂ł��낤�B

�@�{���ɂ�������̒��߂͐�i���̂��̂ŁA���ꂼ���˓��Ƃ��������ł���B�@���{�̂܂��A�l�I�ɒ��߂���i�̃x�X�g3�ɓ���Ɗm�M�����Ă�B�I�X�X���|�C���g�ł���܂��B

�@

�@�A��̈ē��W���A�@�@���X�ɂ���B�@���[�̏����������

�@�ꎞ�u���������]��

�@��������o�R��

�@��k��2�̓o�R��������悤�ł����A�k�̓����e�������ƌ��������̂ŁA�������o�����샋�|�g���ǂ��悤�ł��B�@�����̓����^�T�C�N���ł������̂ł����A�o�R���܂ŃY�b�g�o��Ŏ��]�Ԃ������ēo��n���ɂȂ����B�����A�A��́u�y�`���v���̂��̂ł��������B

�@�샋�|�g�Ƃ��ẮA�c�F�X�lj��̓���o���čs���B�@���X�ɓ��{��Y�̈ē��W�����ݒu���Ă���B�n�}�ł͕�����i�������K�̂悤�Ȃ��́j��ڎw���Ă����B

�@����_

�@�Ȃ���p�ɂ͐Ί_���c���Ă���

�@2�̊�

�@�@�{�ۂ̐Ί_�֑�����

�@�@�{��

�@�@��i�A�@�@�ʐ^�̃E�f�Ƌ@�ނ������ăS�����A�@�{��������I

�@���㐅�R��i�����فj�������ĖK�˂����ɁA�u���ꂪ�A���v�Ƌ����Ă������������A���x�͔��ɂ����A�邩�甎���ق������낷���Ƃ��o�����B

�@�����ق�{�ۂ�茩���낷

�@�@�@2021-12-14

�@�@�@�@�@�@���㗈���C��

����C���R�����̂������̗����ɏ���\���Ċ��������̂��������㎁�ł��B��������͖쎁�ɐb�]�����B�G�g�̒����U�߂̍ۂɒ���������ĐM���ɏ]���B����ɂ��{�\���̕ς̂��ƁA�G�g�̑�Ԃ��̎��ɁA�ї����͒ǂ������悤�ɂ����ƒe�s�����ł��Ȃ������Ƃ����Ă���B�w��ŗ������㎁�̊��������B

����R�����ŏ�}�̂悤�ɐ��˓��̂��ׂĂ����������܂�

�@������

���b�g���猩���@�������

�@�@�������㎁�̓��̂ɂ���

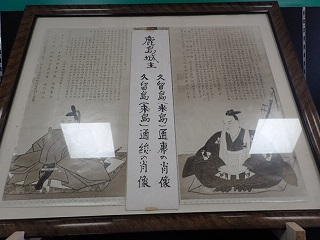

����ʍN�@1519-1567

�@�͖�Ƃ̉Ɛb�ł��藈�����R�̑����B�P�T�S�P�N��R�_�_�Ђ��U�߂�������R�����ނ������B�P�T�T�T�N�����̐킢�Ŗї����ւ̉��R�Ƃ��ď�������B

�@�����ŏq�ׂ��Í���Ƃ��ĉƐb�̑���g�p������A�ʍN�̎���ł����A�P�T�V�U�N�ɐM���Ƃ̐킢�Ŗї������Ƃ��đ�P���ؒÐ�̐킢�ɎQ��B

�����ʑ��@1561-1597

�@����ʍN�̂S�j�Ƃ��Ēa���A�V�ʼnƓ��p���B�P�T�W�Q�N�ɖL�b�G�g�ɐQ�Ԃ������߁A�F������A��������A�ї��A�͖쎁�ɍU�߂�ꂽ�̂ŁA�G�g�̌��ɐg����B�G�g�Ɩї��̘a�r�㋌�̂ɂ��ǂ����A�������𖼏��B�G�g�̎l���U�߂ňɗ\�����S�ɂP�S�O�O�O��B�c���̖��̂Ƃ��ɒ��N�Ő펀����B

����͍����̒┑���P�������ł��Ȃ������̂ŁA����ɗ����ɂ͂����Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B�����̐킢

�@�@�@2016-11-8

�@�@�@���O�{���E�}��

�@�@�@�@�@�@�@���O�C���̖{���n

�@�@���O�C���̖{���n�{���͐��ˑ勴�̂����߂��̓��ł��B�@���˓��C���q�s����D����������Ď��ł����D�̈ʒu�ɂ���܂��B�@�n�}�������ɂȂ��������ɂȂ�ƕ�����܂��������Ȃ��Ă��Ă������Ȃ���Γ����ւ͍q�s�ł��܂���B

�@�n���Z�[���[�ł����܂�s�������Ƃ��Ȃ������ŁA���s���ŁA�܂��ۋT���t�F���|�ɂĎ��O��@�ɍs���Ă��܂����B�@�t�F���|���~�肽�Ƃ���ɂ���ό��ē����Ń��b�g�𔑂߂��邩���m�F�B�@���˓��̃t�F�X�e�B�o�����Ԓ��łȂ���Ή\�Ƃ̂��Ƃł����B�@��������k���Ŋ}���n��ɍs���Ă��܂����B�@�����ɂ̓|���c�|��������A�r�W�^�|�͂P���P�O�O�O�~�ŌW���ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�}���@�r�W�^�[�o�|�X

�@���x�̓��b�g�Ŋ}���ɖK�₵�܂����B���˓��ł̌W���̓|���c�|������Ԃł��B2-3���̒��ʂ����胈�b�g�ƃJ�L�Ƃ̐ڐG���������߂ł��B

�@���̊}���ւ̍q�s�ɂ͂����k���ɂ�������Ƃ̊Ԃ͐��[���̂Ŗ{���ɉ����Ċ}���ɓ��`����K�v������܂��B�����낤��������ɍs�������ɂȂ萅�[�v�̌x���苿���܂����B

�@�}���͉��O�C���̖{���n�ŊX���ݕۑ��n��ł���A�傫���͂Ȃ��ł��������������X���݂������ɂȂ�܂��B��`������Ȃ��̂ł��傤�A�K���l�����Ȃ�����I���݂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�}���@�X���ݕۑ��n��

�@

�@�Â�����C���ʂɂ������܂������A���ɐM���E�G�g�E�ƍN�ƊW�������Ă��܂����B���얋�ˑ̐��ł��������A���̉��O�n��͐l���i�i����݂傤�j�i�U�T�O���j�Ƃ������������F�߂��Ă��܂����B�{���ɉ��O�Δԏ���݂��㊯�̔h���ł͂Ȃ��I���őI�ꂽ�N��E�L�͎҂����ł����ɋΖ����Ď����s���������Ȃ����B���V��p�ƈ��������ɐł��Ə����ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���O�Δԏ�

�@�����������A���Պۂ̓n�Ă̍ۂɂ͐��v�Ƃ��ĂR�V������D�Ζ������B�@���O�ٍ̕��D�Œb�����D��H�̋Z�p�Ŗ����ȍ~�͋{��H�Ƃ��Ċ���B�@�}�������݂����̋Z�p�Ō��Ă��Ă���B

�@�@�@�@�@�@2016-7-22

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���㕐�g

�@�@�@�@�@�@�u�k�Њ�

�@�\���C���@���㕐�g�̊C����

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���@�\���C����A�@�Ԏ��@�����C����A�@�����@�����C����

�@���㕐�g�͐鋳�t�̃��C�X�E�t���C�X�ɂ����{�̊C�����ƕ]���ꂽ�B���̑��㕐�g�����������@���i����M��v�@�j���H�R�^�V�ɂ���ē��I�푈�ł̓��{�C�C��ɍv�������B�܂��A���{�̊C�^�Ƃ̎�v�������߂鈤�Q�D��A�ŋ߂̋���R���e�i�D���X�G�Y�^�͍��ʎ��̂��N�������D��̍������D�Ȃnj��݂ɂ��ނ̈�`�q�͑傫�����{�ɉe����^���Ă��܂��B

�@���㕐�g�͈����A�����A�\������Ƃ̓��̂Ƃ����ׂ��\������Ƃ�1533�N�ɐ��܂ꂽ�B�\�������ƌ�����Ɠ����Ŕs��ċ�B�̋e�r�Ƃɔ��Ĉ�B�f���̊}���ɋ��_�������㗲�d�̎x�����Ĕ\���ɋA�蓖���D�҂���B���t���Ɩї����A�̐킢�E�����̐킢�i�V��24�N�E1555�N�j�ł͖ї��ɉ��������ƌ����Ă��܂��B

�@

�@�\���E�����E�����̎O�Ƃ̑���Ƃ͓����ӎ��������Ȃ�����g�藣�ꂽ��Ǝ��ɓ������B�@�����̗��n���͂��T�ς���Ƌ�B�̑�F���A�����̑�����E�����C���|�̖ї����A�R�A�̓�q���A�������O�̉Y�㎁�A�l���͖̉쎁�A�ߋE�O�D���ƐD�c����̐��͂̐L���ɉe�������㕐�g�͋��������B�@�ނ̍Ő����ɂ͓��͉��O�̖{���A���͏�ւ≺�ւ̐ԊԂɊւ�݂��{���n�̔\���Ƃ��̎x��Q�Ő��˓���т��x�z�����B

�@�ї����A����������Ƒ��㕐�g�͖ї��������F���ɂ��B�ї��̏����엲�i���\������U�߂��B�������������͏�����ɏ]���B�Ǘ��������g�͍~�����Ėї��Ƃɑg�ݍ��܂��B�@���g�͖ї��ƐD�c���Η�������1���ؒÐ�̐킢�ɏo�ď�����������2���ł͔s���B�L�b�G�g�̒����U�߂ł͗�������Ƃ��G�g�ɂ��B����ŕ��g�͑Η������������̂���B�������{�\���̕ό�ɏG�g�Ɩї��͘a�r���A���g�͂���ɉ����Ȃ������̂ōĂя�����ɍU�߂��Ĕ\���𖾂��n���B1588�N�G�g�ɂ��u�C����~�߁v�ɔw�����Ƌl�₳�ꂽ�B���|�|���i���C�R��j��}�O�Ɉڂ�B������Ƃ����i����G�H�֑���ƒ}�O�𗣂�āA�Ăђ|���ɖ߂�B�@�\������̉Ɠ𒄒j�̌��g�ɏ���A���g�͕��\�E�c���̖��Œ��N�Ő키�A�փP���̐킢�ł͐��R�Ő킢���g�͎��S����B�ї��͖h��2�����Ɍ�������O�c�K�őD��O�߂�B1604�N���g��72�Ŏ����B

�@�G�g�̑S������Ɓu�C����~�߁v�ɂ��Ǝ��̊C���O�Ƃ��Ă͏I���B�@�C���Ƃ����Ă����̕��g�̎���܂łɂ͑D�ׂ��P���悤�Ȃ��Ƃ͖��������B�@���g�̎���ɂ͊C���x�ŗ����ĊC�����悹��u����v�ƌĂ��V�X�e��������A�P���Ȃ����Ƃ̑��ɒ����̕��G�Ȃ��̊C��𐅐�l�̂悤�ɍq�s�̈��S���͂����Ă����B�@���g�͕����I�f�{��������R�_�_�ЂōÂ��ꂽ�A�̉�ł̑����̘A�̂��c����Ă���B

�@�l�I�ɂ�3�N�قǂ������ă��b�g���s�ŖK�ꂽ�n��邪�֘A�t�����āA���㕐�g�ɂ��܂Ƃ܂��Ă����悤�Ɏv����B�@�܂��A�V���ɖK�ꂽ���Ƃ��낪�������悤���B

�@���㗈���C��

�@�@http://hayame.net/custom21.html#spb-bookmark-9�@

�@���㐅�R�܂Ƃ�

�@�@http://www.hayame.sakura.ne.jp/99_blank053.html�@����

�@���

�@http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-221

�@

�@�}����

�@http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-675�@

�@�{����

�@http://hayame.net/custom27.html#spb-bookmark-704

�@������Ɠ��ӒʍK

�@http://www.hayame.sakura.ne.jp/99_blank053.html#������@

�@

�@���

�@http://hayame.net/custom11.html#spb-bookmark-329�@

�@�ї����A�̒���

�@http://hayame.net/custom21.html#spb-bookmark-318�@

�@�@�@2021-5-11